東京都世田谷区太子堂4-7-4 セラピュアビル4階 せたがや市民法律事務所

TEL 03-6453-4390

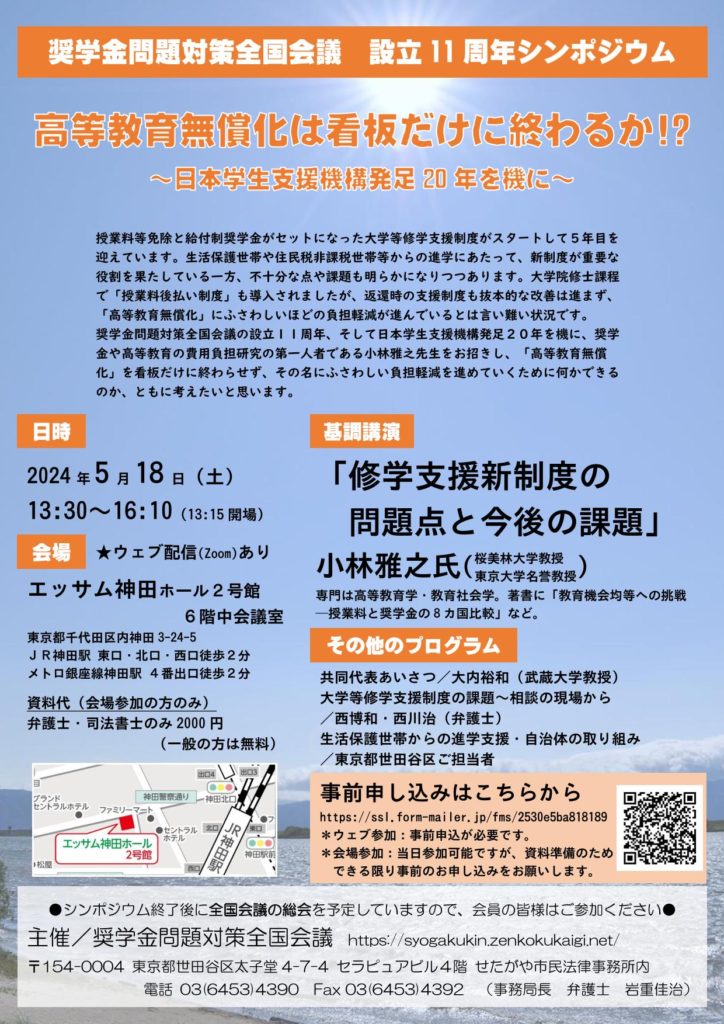

奨学金問題対策全国会議が5月18日(土)に設立11周年集会を行います。みなさま是非ご参加ください。

◆日時

2024年5月18日(土) 13:30~16:10

◆会場

エッサム神田ホール2号館6階中会議室

東京都千代田区内神田 3-24-5

JR神田駅 東口・北口・西口徒歩2分

メトロ銀座線神田駅 4番出口徒歩2分

◆資料代(会場参加の方のみ)

弁護士・司法書士のみ 2000 円(一般の方は無料)

◆プログラム

基調講演 「修学支援新制度の問題点と今後の課題」

小林雅之氏(桜美林大学教授・東京大学名誉教授)

◆その他のプログラム

共同代表あいさつ/大内裕和(武蔵大学教授)

大学等修学支援制度の課題~相談の現場から/西博和・西川治(弁護士)

生活保護世帯からの進学支援・自治体の取り組み/東京都世田谷区ご担当者

◆事前申し込みはこちらから

https://ssl.form-mailer.jp/fms/2530e5ba818189

*ウェブ参加:事前申込が必要です。

*会場参加:当日参加可能ですが、資料準備のためできる限り事前のお申し込みをお願いします。

◆主催

奨学金問題対策全国会議

・日本学生支援機構に対する不当利得返還等請求訴訟 和解成立の件

・新型コロナウイルス感染症の影響から、学費と生活費に苦しむ学生を守るための緊急提言

・新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、貸与型奨学金の返還期限の猶予を求める緊急声明

裁判所から支払督促が届いた・・、請求が来ているが収入が低くて払えない・・、延滞金が増えていく一方・・、自己破産するとどうなるの・・、これから借りようと思っているけどどこに注意すればいいの・・

奨学金返済等に関するお悩みは奨学金問題対策全国会議までご連絡下さい。

また、各地でも相談窓口を開設しておりますので、お近くの窓口までご連絡下さい。

- 奨学金問題対策全国会議

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-7-4 セラピュアビル4階

せたがや市民法律事務所

TEL 03-6453-4390

FAX 03-6453-4392 - 北海道学費と奨学金を考える会(通称 インクル)

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西14丁目1番地13 北日本南大通ビル3階

西博和法律事務所(代表 弁護士 西博和)

TEL 011-206-0768(月曜~金曜 9:00~17:00) - みやぎ奨学金問題ネットワーク

〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-3-11 仙台大町レイトンビル4階

新里・鈴木法律事務所(事務局長 弁護士 草苅翔平)

TEL 022-263-3191(月曜~金曜 9:00~17:00)

メール相談先 miyagi.shougakukin.net@gmail.com - 埼玉奨学金問題ネットワーク

〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階

埼玉総合法律事務所(事務局長 弁護士 鴨田譲)

TEL 048-862-0800(月曜~金曜 9:00~17:00) - 奨学金返済に悩む人の会

〒162-0815 東京都新宿区筑土八幡町2-21-301

首都圏なかまユニオン気付(事務局 伴幸生)

TEL 03-3267-0266(日中の時間帯対応可) - 反貧困ネットワーク神奈川

〒231-0005 横浜市中区本町3-30-7 横浜平和ビル4階

神奈川総合法律事務所内(幹事 弁護士 西川治)

TEL 045-222-4401(月曜~金曜 9:00~19:00) - 愛知奨学金問題ネットワーク

〒462-0810 愛知県名古屋市北区山田1-1-40 すずやマンション大曾根2階

水谷司法書士事務所(事務局長 司法書士 水谷英二)

TEL 052-916-5080(月曜~金曜 9:00~17:00) - 大阪クレジット・サラ金被害者の会(いちょうの会)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-2-7 昭栄ビル北館27号室

(事務局長 川内泰雄)

TEL 06-6361-0546(月曜~金曜 13:00~17:00) - 奨学金問題と学費を考える兵庫の会

〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通3-3-7 コウベセンタービル802

氏家都子法律事務所(事務局長 佐野修吉)

TEL 078-362-1166(月曜~金曜 10:00~19:00) - 和歌山クレジット・サラ金被害者の会(あざみの会)

〒640-8269 和歌山県和歌山市小松原通5-15

(事務局長 新吉広)

TEL 073-424-6300(月曜~金曜 10:00~21:00)

~奨学金問題対策全国会議は、我が国から「奨学金被害」をなくし、真に学びと成長を支える学費と奨学金を実現するための団体です~

大学の学費が値上がりする一方で、家計は苦しくなり、今や大学生の2人に1人が何らかの奨学金を利用し、3人に1人が日本学生支援機構の奨学金を借りています。

学費の値上がりにより奨学金の借入額も増える一方で、就職難や正社員に就けないことによる低賃金などにより、大学を卒業しても奨学金を返せない多くの人が生まれてしまいました。

機構の奨学金の2011年度末の延滞額は876億円、延滞者数は33万人にも上っているのが現状です。

他方、機構の奨学金では、債権回収会社、ブラックリスト、訴訟等までも利用した徹底した回収強化策により、返済ができない人に対する無理な取り立てが行われ、奨学金を返したくても返せない人が、経済的にも、精神的にも追い詰められています。

奨学金の返済に苦しむ人は、構造的に生み出されている「被害者」です!

奨学金問題対策全国会議は、我が国から「奨学金被害」をなくし、真に学びと成長を支える学費と奨学金制度を実現するため、弁護士、司法書士、教員らを中心として2013年3月31日に設立された団体です。

日ごろの奨学金返済困難者からの相談活動や、全国各地でのシンポジウム、よりよい奨学金制度を作るための政策提言などを行っていきます。

大学生のみなさまへ

「奨学金問題」を卒論のテーマにしてみませんか?

大学生のみなさまにとって、とても、身近な問題であるとともに、「青年の貧困化」が指摘される中、ホットな問題でもあります。そして、大学生のみなさまだからこそ、解明できる問題があると思っています。

これまで、私たちは、3人の方の卒論に協力してきました。

発表の場として、奨学金問題全国会議のシンポジウムも検討しています。